Tritt man vor die Leinwandbilder von Georgus tun sich Licht

und Raum als neue Wirklichkeit im Oeuvre des Künstlers auf.

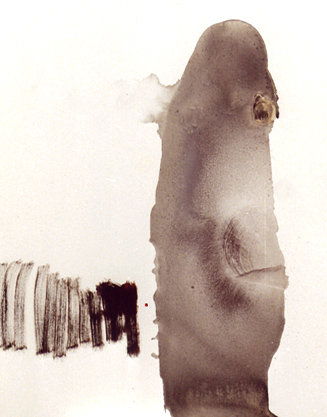

Hier bestimmt das Lichtspiel zwischen reiner,

grundierter Leinwand, breit lasierenden milchigen Zügen, die mitunter zart

von dunklen Schlieren durchspurt sind, oder wässrigen, sich auswölkenden

Aufträgen die Sphäre und Dynamik des Bildgeschehens, setzt es ins Leere,

in die Schwebe, in Schwingungen oder errichtet Distanzen.

Die

Helligkeit bleibt matt, tritt nicht in gleißenden Kontrast zur

überwiegend kargen, homogenen Skala von Schwarz bis Ocker mit all ihren

Übergängen. Dabei werden überaus raffinierte Farbpassagen entwickelt, die

von Siennabraun über Ocker und Rosé zu umbragetragenen Weiss. An anderer

Stelle fällt ein Farbgang auf, bei dem der mit unvermischtem Schwarz und

Ocker gefüllte Pinsel im Auftragen und bei schwungvollen Abheben ein Band

legt, bzw. aufwirft, in dem auch alle oliven bis braunen Zwischentöne

mitlaufen. Die vorherrschende Tonigkeit ruft vor allem die Assoziation von

Schlamm und Schmutz, Ursprung und Zerfall hervor.. Die

Helligkeit bleibt matt, tritt nicht in gleißenden Kontrast zur

überwiegend kargen, homogenen Skala von Schwarz bis Ocker mit all ihren

Übergängen. Dabei werden überaus raffinierte Farbpassagen entwickelt, die

von Siennabraun über Ocker und Rosé zu umbragetragenen Weiss. An anderer

Stelle fällt ein Farbgang auf, bei dem der mit unvermischtem Schwarz und

Ocker gefüllte Pinsel im Auftragen und bei schwungvollen Abheben ein Band

legt, bzw. aufwirft, in dem auch alle oliven bis braunen Zwischentöne

mitlaufen. Die vorherrschende Tonigkeit ruft vor allem die Assoziation von

Schlamm und Schmutz, Ursprung und Zerfall hervor..

Bei aller negativen Gestimmtheit birgt diese elementare Uneindeutigkeit

doch auch ein Potenzial an Differenzierungen und Wandelbarkeit, das

Wahrnehmung und Gestaltung ein weitgehend unbestelltes Terrain öffnet.

Elementar sind auch die Prozzesse, in denen sich die visuelle Materie

formiert. Der Bildraum wird meist aufgeschlagen und ausgeleuchtet von

gleichlaufenden transparenten, das Bild ganz oder partiell, horizontal

und/oder vertikal überziehenden Bahnen, deren Rhythmus gleichwohl nicht

immer ungebrochen bleibt. Das Anhalten und von anderer Seite gegenführen

des Pinsels auf eine Linie hin schafft schmale, unterschwellig

oszilierende Achsen. Das Verkippen oder Wölbender feuchten Leinwand hebt

die Kontur von Pinselstrichen zu leicht konvexem Volumen oder lenkt im

Fließen dünnster Aufträge die Agglomeration der ausgewaschenen Pigmente in

urlandschaftliche Melasmen und Mäandern.

Im Kontrast zu diesen flüchtig wirkenden Kräften stehen in Blöcken,

Stapeln, Gruppen oder Turbulenzen schnelle, druckvolle Gesten mit reich

moduliertem Farbverlauf vom einschwingenden Ansatz fasrig bis opak zu

akzentuiertem Innehalten. Das Auf- und Ausdrücken des gesättigten Pinsels

setzt Flecken von amorpher Wesenhaftigkeit. Das üppige Aufstempeln und

Aufgießen von Weißleim oder Rein-Acryl, die quallig, bzw. brüchig

auftrocknen, irritiert haptisch direkt die Illusion körperloser

Erscheinungen. Leim- und Farben tieferer Schichten liegen reliefartig

erhaben unter transparenten Oberflächenschraffuren. Grob wieder

abgeschabte Aufträge lassen lichte Felder und Schneisen durchscheinen.

Isomorphe gestische Aggregate sind übereinandergemalt, wie mehrfach

verschattet und schwach hinterleuchtet in leicht verschobenen Kongruenzen.

Der Eindruck einer dritten Dimension entsteht dabei nicht illusionistisch

über perspektivische Linien. Vielmehr wirken die durchlässigen Texturen

wie vorübergehende Materialisationen in raumloser Schwebe. Auf anderen

Tableaus suggeriert das Gegeneinander von malerischer Aktion und ruhig

sich entziehenden Flächen ein Geschehen vor weiter Leere. Auch die plane

Zweidimensionalität der Bildoberfläche begegnet, fast collagenhaft

statisch im Nebeneinander konturierter Felder, die nicht einmal über eine

diagonale Verspannung im Bild in Bewegung geraten wollen.

Die

Offenheit ins Unergründliche verheissen mehr oder weniger verborgene

Zonen des geschichteten Bildraums: Flächen, die mit entschiedenen

Pinselzügen abgedeckt sind -gleich verbarrikadierten Öffnungen-,

ausschnitthafte Durchblicke, Durchscheinendes, Verdunkeltes, nur mehr

Ahnbares binden den Raum, aus dem heraus das Bild seine ganze Wirklichkeit

gewinnt, an eine zeitliche Perspektive. Die

Offenheit ins Unergründliche verheissen mehr oder weniger verborgene

Zonen des geschichteten Bildraums: Flächen, die mit entschiedenen

Pinselzügen abgedeckt sind -gleich verbarrikadierten Öffnungen-,

ausschnitthafte Durchblicke, Durchscheinendes, Verdunkeltes, nur mehr

Ahnbares binden den Raum, aus dem heraus das Bild seine ganze Wirklichkeit

gewinnt, an eine zeitliche Perspektive.

Die dritte Dimension liegt hier in der Geschichte des Ermalens eines jeden

Bildes. Ihre Architektur ist die eines Innenraums.

In seiner Statik wirken wesenlich die Energien einer kontrollierten

Eigendynamik von Farben, Feuchtigkeit und Leinwand, die Vitalität direkter

Gesten und Rhytmen, sowie die Entschiedenheit im Bannen und Formieren, sei

es als Ordnen oder Zeichensetzen.

Polaritäten werden dabei -meistens- aufgefüllt von den subtilen Kräften

des Übermalten, die aus diesem Erfahrungsraum des Bildes hochtreiben in

seine Gegenwart. Offensichtliches, Sichtbares und Verborgenes, Stabilität

und Bewegung sind dabei verbunden über eine Kette aus Aktion und Reaktion,

die sich durch alle Phasen des Bildes senkt.

Diese Kette fügt sich neu, in jedem Bild, das so zum Zeugnis von

Geschehen, Erleben und einem Handeln wird, das weitgehend ohne Prämisse an

die Arbeit geht.

Dieser Maler inszeniert nicht. Er verzichtet auf die Hilfestellung eines

ästhetischen Programms. Der Künstler ermalt etwas ihm selbst unbekanntes,

dem er sich aussetzt: von der Herausforderung der leeren Leinwand über das

Finden, Zweifeln, Verwerfen und Korrigieren, bis zum Sammeln und Klären

der Materie und Strömungen dieser Situation an einem Ort, dem Bild.

In ihren rauhen Tönen und Texturen bereits anti-illusionistisch, einsehbar

in den Stationen ihrer Entstehung, tritt mit diesem existenziellen

Durchstehen und Bewältigen des Malens auch die Wirklichkeit des

schaffenden Bewusstseins unverstellt ins Bild.

Es bindet es zu einer Entität und setzt -darüber hinaus- mit all dem nicht

sichtbar Formulierten, das gleichwohl am Bild beteiligt ist -diesem

ungreifbaren „kreativen Rest“ 2 -

dessen imaginären Raum frei, der die Notwendigkeit des nächsten Bildes

ahnen läßt.

In der Identität, mit der hier Bild und Leben aneinander wachsen geht auch

ein Verlangen weiter, das nicht befriedet innehält bei den Metaphern und

den Stimmungen, die unser Sehen sich heranzieht und versucht ist, sich als

Schlüssel zum Verständnis dieser Bildgestaltung zu nehmen.

Es gibt Konstanten in Farbigkeit, räumlicher Fassung und gestischen

Aufbrüchen, die sich durch das Werk von Georgus ziehen und die Person des

Malers dokumentieren. Doch alle Bildarcheologie findet nicht zum

Psychodrama des Schaffens, da es nicht verharrt in dem als gültig

gewonnenen Bild und seine Suche schon woanders weilt.

Die stille unpathetische Obsession in der Malerei von Georgus spricht von

einer nur vorläufigen Einheit der Wirklichkeit, die disperat bleibt.

Elke Schipper

1 althochdeutsch "was sich ereignet" ,

"Geschichte"

2 ein Begriff aus Th.W. Adornos

Aesthethische(r) Theorie“

zurück zur Galerie

direkt suchen:

Acrylbilder

moderne Malerei

Leinwandbilder

Malerei

Abstrakt

Bilder

Acrylmalerei

Farbverlauf

Ölbilder

|